|

ESB

Forum

ISSN: 2283-303X |

||

Terminologia locale e terminologia dotta: alcuni casi di diversa organizzazione della conoscenzain Bibliografie, biblioteche e gestione dell'informazione: un omaggio a Francesco Dell'Orsodi Claudio Gnoli (in linea da: 12 gennaio 2017)

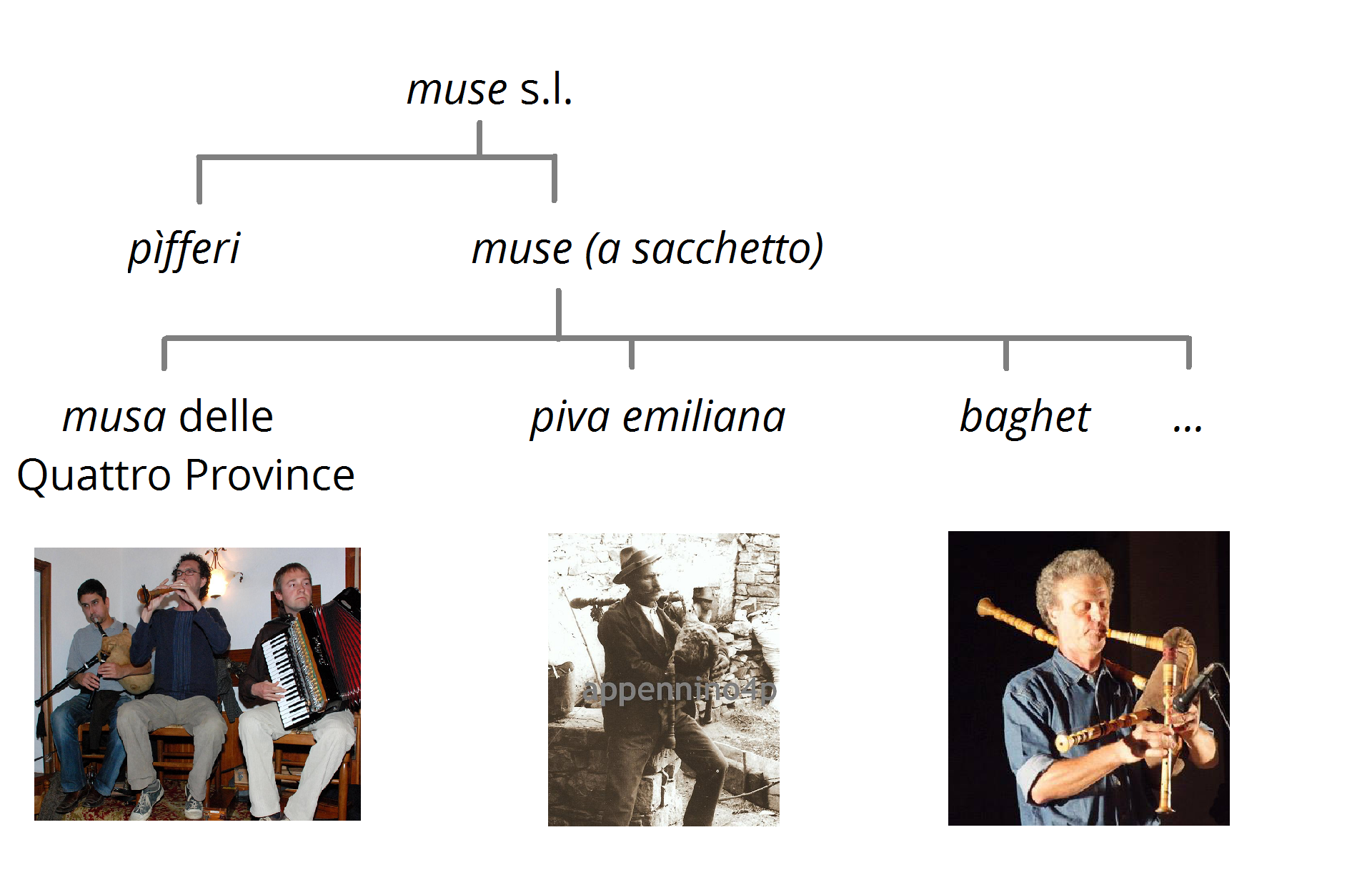

L'organizzazione della conoscenza (knowledge organization, KO) considera come proprie unità di base i concetti [Dahlberg 2014]. Un concetto può essere definito, come avviene nei dizionari, mediante un insieme di sue caratteristiche essenziali: così un gatto è un mammifero di media taglia, con quattro zampe, artigli, ecc. Essendo collegati gli uni agli altri ("gatto" con "mammifero", "gatto" con "taglia", ecc.), i concetti formano virtualmente una grande e complessa rete di relazioni, che fornisce appunto l'ossatura all'insieme della conoscenza (contrapposta alle singole informazioni isolate). In verità i dizionari non definiscono direttamente concetti, bensì termini che li rappresentano. L'organizzazione della conoscenza riguarda dunque le reti di collegamenti fra termini, almeno nella sua parte più sviluppata basata sulle lingue, tanto orali quanto scritte (che andrebbe completata considerando anche la comunicazione gestuale e quella mediante simboli grafici, come un segnale stradale o un numero di classe Dewey). Si basano sui termini delle lingue, ad esempio, gli storici che cercano di ricostruire i sistemi socio-economici di determinati luoghi e periodi incrociando indagini etnografiche e documenti scritti. Questa necessità di passare attraverso la mediazione dei termini introduce nella KO uno strato di complessità che può anche diventare fuorviante, come osservava già Marc Bloch; infatti uno stesso termine, come feudo o borghesia, può assumere significati diversi, ossia veicolare concetti differenti, secondo i mutevoli contesti sociolinguistici [Gnoli 2014]. Gli stessi termini utilizzati nei linguaggi di indicizzazione, come il Nuovo Soggettario della BNCF o i Library of Congress Subject Headings, possono essere impiegati con il tempo in sensi progressivamente modificati, introducendo in tali strumenti degli elementi di ambiguità: il fenomeno della subject ontogeny viene per questo studiato da ricercatori di KO, in particolare da Joseph T. Tennis dell'Università dello stato di Washington [Tennis 2016]. Un problema di questo tipo è stato ben evidenziato da Diego Moreno analizzando le risposte dei parroci e segretari municipali dell'alta val di Vara, nell'Appennino ligure, all'inchiesta condotta nel 1798 dall'Instituto nazionale mediante un questionario di 35 domande riguardanti la copertura vegetale e le attività agricole del territorio [Moreno 1990]. Mentre le domande di quell'inchiesta utilizzavano i termini nei significati cólti tipici dell'italiano standard, le risposte talora adottarono gli stessi termini dando loro significati locali differenti, legati sia all'influenza del dialetto che alle caratteristiche storico-geografiche. Nel quesito "se i monti, e terreni, siano coperti d'erbe a pascolo" il termine monte era originariamente inteso con il significato di rilievo orografico che gli si dà tuttora in italiano, riferendosi spesso ad una vetta; ma nell'uso dei contadini della val di Vara, come nelle aree appenniniche adiacenti, monte significava invece il terreno comune sul quale il bestiame può essere fatto pascolare, e così venne spesso inteso nelle risposte in espressioni quali "monti ossij comunaglie". Allo stesso modo pianta significava per i locali "albero da frutta" e non genericamente individuo vegetale. Che queste ambiguità non siano soltanto episodiche, ma influiscano sull'organizzazione complessiva della conoscenza geografica e quindi sui risultati dell'inchiesta, lo si capisce dalla classificazione fondamentale in tre tipi di terreno ‒ coltivato, arborato e pascolativo ‒ assunta dai formulatori dei quesiti. Essa infatti costrinse gli interlocutori della val di Vara in una griglia artificiale che non corrispondeva alla situazione reale del posto, poiché nelle pratiche agricole comuni nella zona spesso venivano piantati alberi anche in terreni coltivati o usati per il pascolo, in modo da sfruttare nel modo migliore le caratteristiche dei terreni locali, così come il pascolo di pecore o maiali poteva avvenire anche in zone boscate. Ciò rendeva i campi semantici delle tre categorie sovrapposti anziché mutuamente esclusivi. In casi come questo, un'organizzazione della conoscenza istituzionale che adotti categorie troppo astratte, combinata con una scarsa conoscenza reciproca dell'uso della terminologia agraria in contesti socio-culturali differenti, non riesce a modellare la realtà in modo adeguato. Se ne rende conto anche chi assiste a certi progetti di "valorizzazione" del territorio teoricamente lodevoli ma non sempre sufficientemente integrati con la vita reale e la mentalità dei suoi abitanti, che dovrebbero esserne i veri rappresentanti [Ferrari 2015]. Di questo tipo di problemi ho potuto rendermi conto anche direttamente nel corso di ricerche etnomusicologiche sulla diffusione storica e recente di strumenti e danze popolari nell'Appennino ligure-pavese [Gnoli 2016]. Due termini significativi, che si ritrovano sia nelle testimonianze orali di anziani abitanti che in documenti d'archivio dei secoli scorsi, sono musa (in dialetto ligure müza), che indica uno strumento a fiato, e giga, che indica una danza di gruppo. Nella letteratura etnomusicologica attuale, sviluppata con le ricerche sul campo avviate dagli anni Sessanta e recepita nella classificazione Hornbostel-Sachs degli strumenti [Guizzi 2002], per musa si intende un ben preciso tipo di cornamusa attestato in questo territorio, dotato di una canna del canto, un otre in pelle caprina che funge da riserva d'aria e una singola canna di bordone che emette una nota fissa di accompagnamento. Questo strumento è stato descritto per alcune valli appenniniche a cavallo fra le province di Alessandria, Pavia, Genova e Piacenza, note perciò come territorio delle Quattro Province, nelle quali fino all'inizio del Novecento accompagnava un oboe popolare a sua volta detto pìffero. Procedendo verso nord-est, in valli adiacenti delle province di Piacenza, Parma e Reggio si ha notizia di una diversa cornamusa, intonata per suonare da solista e dotata di due canne di bordone, descritta in letteratura come piva (emiliana). La distribuzione dei due tipi coincide piuttosto bene con i confini storici fra il Regno di Sardegna e il Ducato di Parma e Piacenza, dai quali è stata probabilmente influenzata. Nella sistematica delle cornamuse dell'Italia settentrionale, musa e piva sono dunque due tipi di cornamusa accanto a un paio di altri tipi conosciuti (pia o baghet delle valli bergamasche e piva ticinese). I rispettivi termini sono cioè sottoclassi della classe delle cornamuse o zampogne. Ma nel momento in cui questi termini vengano ritrovati in documenti orali o di archivio, la loro automatica assegnazione alle classi suddette, che diversi appassionati tendono ad effettuare, è tutt'altro che scontata. Per esempio, una cronaca giudiziaria del 1618 in valle Stàffora (Pavia) riporta che al momento di un omicidio gli assassini "partendo alla volta di Varzi si misero a ballare a mezza strada al suono di una piva". Una interpretazione del termine secondo le categorie attuali porterebbe a concludere che nel Seicento, a differenza che nel Novecento, l'areale della piva emiliana comprendesse anche Varzi. Allo stesso modo, documenti sei-settecenteschi provenienti da Bedonia (alta val di Taro, Parma) citano "balli al suono de' musetti" o delle "muse", sempre al plurale [Piero Rizzi Bianchi, ricerca inedita], che porterebbero a supporre la presenza dello strumento con una sola canna di bordone in un'area dove più di recente risulta completamente sconosciuto. Il problema di questo approccio è che le categorie adottate dalle fonti orali e d'archivio sono probabilmente diverse da quelle dell'etnomusicologia moderna. Un esame dell'insieme delle attestazioni e un suo confronto con le isoglosse che separano oggi i dialetti padani da quelli liguri [Vitali 2003] suggerisce che il termine musa si trovi regolarmente nelle aree dialettali liguri, mentre il termine piva si trovi regolarmente in quelle padane (dialetti pavesi e piacentini in questo caso, ma più genericamente lombardo-emiliani se si considerano anche le "pive" degli altri territori). A questa separazione d'altronde corrisponde anche quella fra i termini usati per indicare l'otre (e talvolta per estensione l'intero strumento): rispettivamente baga in area padana e pelle in area ligure. Se a determinare la scelta di uno o dell'altro termine è l'area dialettale, appare più ragionevole assumere che il significato di entrambi i termini sia semplicemente "cornamusa", cioè la classe più generica di tutti gli strumenti ad ancia dotati di otre. Infatti, nell'esperienza di chi viveva sul territorio nei secoli passati, poteva di solito accadere di incontrare un solo tipo di strumento, per il quale era sufficiente un termine generico. Se anche in qualche area, come la val Trebbia, potevano occasionalmente essere presenti entrambi i tipi, non faceva comunque parte della cultura dell'abitante medio il distinguerne i dettagli. E' inoltre probabile che singoli suonatori popolari potessero possedere strumenti che presentavano leggere varianti nell'intonazione e nelle misure rispetto alle due tipologie identificate dalla ricerca recente: infatti gli strumenti musicali erano beni di lusso che passavano di generazione in generazione, e potevano venire adattati di volta in volta ad esigenze locali specifiche (ad esempio accompagnare lo specifico piffero di un suonatore vicino) senza preoccuparsi di standardizzazioni di scala ancora di là da venire. Quand'anche uno dei parlanti liguri avesse visto per la prima volta una cornamusa abruzzese (che ha caratteristiche completamente diverse da tutte le cornamuse settentrionali, come un maggiore numero di canne di bordone tutte inserite in uno stesso foro dell'otre), per indicarla non avrebbe avuto a disposizione altro termine che musa. Impiegarlo sarebbe stato ancora coerente, appunto perché musa per lui significava semplicemente "cornamusa". Una ulteriore generalizzazione di significato si può osservare allorché una forma plurale ("le muse", "i musetta", "i pifferi") viene adoperata per indicare un complesso di due o più suonatori. In questi casi, sappiamo dall'etnomusicologia che non si tratta certamente di più cornamuse, ma di una cornamusa che accompagna uno o più oboi. Pertanto il significato del termine sale ulteriormente nell'albero classificatorio, da quello di "cornamusa" a quello più generale di "strumento ad ancia", con o senza otre. Ne sono conferma locuzioni come musa a sacchéttu attestata in Liguria o piva dal carner in Emilia, nelle quali la presenza dell'otre viene specificata in associazione al termine generico per lo strumento ad ancia, e non è quindi considerata scontata.

Figura: Relazioni concettuali fra diversi usi del termine musa La stessa situazione si riscontra sostanzialmente con il termine giga, che nell'etnomusicologia attuale indica alcune specifiche coreografie di danze saltate accompagnate dal piffero (giga a due, giga a quattro), ma che nell'uso di un gran numero di intervistati di area dialettale ligure assume il significato più generico di "danza saltata antica", contrapposta alle danze di coppia introdotte più recentemente con il liscio. La specifica coreografia di ciò che i testimoni hanno chiamato gighe poteva variare in molti modi a seconda dei periodi, dei paesi, dei singoli ballerini e del numero di ballerini presenti in una certa occasione. Classificare automaticamente queste testimonianze come, per esempio, gighe a quattro significherebbe forzare entro categorie del tutto artificiali le informazioni effettivamente disponibili. L'organizzazione della conoscenza musicale delle comunità contadine è insomma differente da quella degli etnomusicologi, rispetto alla quale distingue classi di diversa specificità. In generale, una delle sue caratteristiche è quella di adottare classi non troppo specifiche per tutti gli oggetti dei quali l'uomo comune non si occupa direttamente. Si tratta cioè di classi mesoscopiche, capaci di discriminare fra categorie di oggetti di uso e dimensioni medie, ignorando le distinzioni più fini per le quali sarebbero necessarie analisi e conoscenze più approfondite. In modo simile, la maggior parte dei popoli indica solo con nomi generici gli organismi poco importanti per l'economia locale, quali le formiche o le erbe non commestibili, riservando classificazioni più fini solo per gli organismi di maggior rilevanza culturale: si pensi alle distinzioni fra varietà di bestiame o di patate, per le quali al contrario i contadini hanno applicato discriminazioni oggi difficili da comprendere perfino con un'analisi scientifica [Angelini 2005]. L'identificazione delle differenze di concezioni delle quali abbiamo discusso non porta necessariamente a conclusioni scettiche sull'efficacia dei sistemi di KO. Certamente la complessità delle reti concettuali è maggiore di quanto si può pensare in un primo momento sulla base di modelli ontologici troppo semplici. La KO richiede un continuo lavoro di confronto, mappatura e aggiornamento. Più si riesce a formalizzare e a registrare relazioni tra concetti, e corrispondenze tra diverse reti di concetti (ad esempio fra KOS locali e KOS scientifici), meglio la complessità del reale viene riflessa, sia pure nelle approssimazioni che riusciamo a farne. Seppure mai esisterà il KOS perfetto, senz'altro però esistono KOS migliori di altri, anche nell'accuratezza con cui sono in grado di esprimere la ricchezza e varietà delle relazioni fra concetti.

Angelini, Massimo, Varietà tradizionali, prodotti locali ed esperienze, L'Ecologist italiano, 1: 2005, n. 3, p. 230-275. Dahlberg, Ingetraut, Wissensorganisation: Entwicklung, Aufgabe, Anwendung, Zukunft, Ergon, Würzburg 2014. Ferrari, Paolo, Comunità locali e istituzioni: distanze, differenze possibilità: la nostra riflessione alla luce dell'esperienza di Musa sul territorio delle Quattro Province, con la collaborazione di Fabio Paveto, in Dove comincia l'Appennino, http://www.appennino4p.it/istituzioni 2015-. Gnoli, Claudio, Boundaries and overlaps of disciplines in Bloch's methodology of historical knowledge, in Knowledge organization in the 21st century: between historical patterns and future prospects: proceedings of the Thirteenth International ISKO Conference, 19-22 May 2014, Kraków, Poland, ed. by Wieslaw Babik, Ergon, Würzburg 2014, p. 129-135. Gnoli, Claudio, Coi nostri strumenti: la tradizione delle Quattro Province dall'artigianato alla festa , con la collaborazione di Valter Biella et al., Social Science Open Access Repository, http://www.ssoar.info/ssoar/handle/document/48868 2016-. Guizzi, Febo, Guida alla musica popolare in Italia. 3: Gli strumenti , LIM, Lucca 2002. Moreno, Diego, 1990, Pratiche agro-silvo-pastorali e copertura vegetale in alta val di Vara, in Dal documento al terreno, il Mulino, Bologna 1990, p. 205-249. Tennis, Joseph T. (ed.), Subject ontogeny and knowledge organization system change: special issue, Knowledge organization, 43: 2016, n. 8, p. 573-654. Vitali, Daniele, Dialetti, in Dove comincia l' Appennino, http://www.appennino4p.it/dialetti 2003-.

|

| © ESB Forum | a cura di Riccardo Ridi | |